科技赋能乡村养老,实践探寻民生新径——浙江万里学院“数岭夕照”实践队赴温州开展智慧养老调研行动

为深入践行以人民为中心的发展思想,积极响应国家关于健全基本养老服务体系的部署要求,探索科技数据在乡村养老领域的创新应用,近日,浙江万里学院文化与传播学院“数岭夕照”暑期社会实践队(以下简称“实践队”)赴温州市平阳县、文成县多地村落,以乡村养老服务为核心开展实地调研,为推动智慧养老落地、提升民生服务质量贡献青年力量。

实践地环境

7月19日晚,实践队抵达温州市,锚定“科技赋能乡村养老”这一核心课题,明确调研方向为智慧养老设施应用、基层养老服务模式及民生需求痛点,为后续调研筑牢基础。

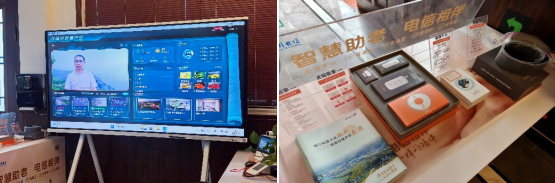

双峰村“智慧养老”设备

7月20日,实践队首站深入平阳县双峰村,重点考察智慧养老的科技实践。该村60岁以上老人占比超20%,且八成居住在山上,养老照护面临地理阻隔等挑战。

实践队员与陈书记合影

当日下午,实践队员与双峰村村委会的陈家凯书记展开座谈,了解到村里为老人配备了智能血压仪、一键通呼叫装置等设备,构建起“数据监测—自动预警—家属联动—村两委响应”的闭环服务网络,实现老人健康数据实时掌握、紧急情况快速处置;针对老年痴呆等特殊群体试点的智能手表,虽在续航、使用适配性上存在改进空间,却为精准化照护提供了科技支撑。

实践队员与陈书记会谈

此外,村里依托党员志愿者服务、与电信部门党建联盟保障设备维修等机制,形成“科技+人力”的协同养老格局。实践队还走访了两位老年村民,面对面倾听他们对智能设备的使用体验及日常照护需求,直击乡村养老的现实痛点。

实践队员采访村民

7月21日下午,实践队前往文成县华兴畲医药养生文化园,调研“养老+产业”的融合路径。队员们了解到,园区以黄栀子种植为核心,其果实的药用与养生价值为乡村养老提供了特色补充,而产业发展带动的集体经济增收,也为养老服务改善提供了潜在支撑,让大家看到产业赋能对养老事业的协同作用。

实践队员参观文化园区

7月22日上午,实践队重点走访文成县周壤镇,深入考察基层养老服务的落地细节。在与镇政府工作人员的交流中,详细了解到当地养老服务的整体规划:依托养老驿站打造综合性服务平台,内设老人食堂,为80岁以上老人及低保、残疾等特殊群体提供免费供餐,解决老人“吃饭难”问题;联动周边卫生院建立常态化医疗服务机制,医生定期到村巡诊、体检、送药,为每位老人建立健康档案,提前电话通知体检时间,孤寡老人也能平等享受服务,每月服务次数根据实际需求灵活安排。

实践队员与周壤镇政府工作人员合影

随后,实践队与“侨燕妈妈”团队交流时发现,许多老人同时承担隔代抚养责任,“侨燕妈妈”通过每周六的手工课堂、节气主题活动等关爱留守儿童,间接为老人减轻照护压力,形成“一老一小”服务协同的良好局面。队员们还实地参观养老驿站,察看健康监测点、休闲活动区等设施,直观感受基层养老服务的温度——从老人食堂的饭菜质量到健康服务的细致程度,每一处细节都体现着对老年群体的关怀。

实践队员与“侨燕妈妈”会谈

但深入了解后发现,养老服务仍面临挑战:孤寡老人日常关照不足,除节假日团体慰问外,缺乏常态化陪伴,独自在家时意外风险难以防控;“侨燕妈妈”虽通过活动关爱留守儿童,间接为老人减负,但部分老人因子女在国外(以意大利为主),精神慰藉需求突出;养老驿站的服务覆盖与老人实际需求间仍有差距,如健康监测的频次、紧急情况的应急响应速度等亟待提升。

“养老驿站”服务

此次实践让队员们深刻认识到,乡村养老是一项融合科技应用、服务保障与人文关怀的系统工程。科技赋能为养老服务提质增效提供了新工具,但需更贴合老人需求;基层探索的“硬件+服务”模式,为破解乡村养老难题提供了实践样本。队员们表示,后续,将持续关注养老信息,通过梳理调研成果,结合专业所学形成针对性建议,助力优化乡村智慧养老体系,让科技更有温度,让养老更具质感,以青年实践诠释对民生福祉的担当。

实践队合影

文字|王宋子瑜

图片|郝耘博 张玉融 王宋子瑜

排版|王宋子瑜

指导老师|余显仲